2025.08.18 海外研修

2025 Australia 海外研修 Day ⑲

朝焼けの美しさが、今日という一日の行方を教えてくれるようでした。

さぁ、最終週。ひとつひとつを噛みしめながら始めましょう。

1st Period ~ 3rd Period STEM by Peter Kellett

Peter先生によるSTEM授業を受講しました。Peter先生は本校との関りも20年近くに及び、東京にも何度も訪れ、本研修の際には毎年生徒たちの様子を見に来てくれるので、生徒ともよく顔の知れた仲です。

STEMとは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)の4つの教育分野を総称した言葉です。STEM教育を導入している学校もあり、自分たちで作成したプログラミングで自走するロボットを工作したり、図面を引いて限られた素材で製品を作成したりなど、実践的な教育が行われているようです。

GLCのPeter先生はこの分野でAustraliaのみならず、世界を股にかけて活躍されている方です。Peter先生が指導したGLCの生徒は、世界大会で優勝した実績を誇るほどです。

👉 https://www.moretondaily.com.au/news/big-win-at-robotics-competition

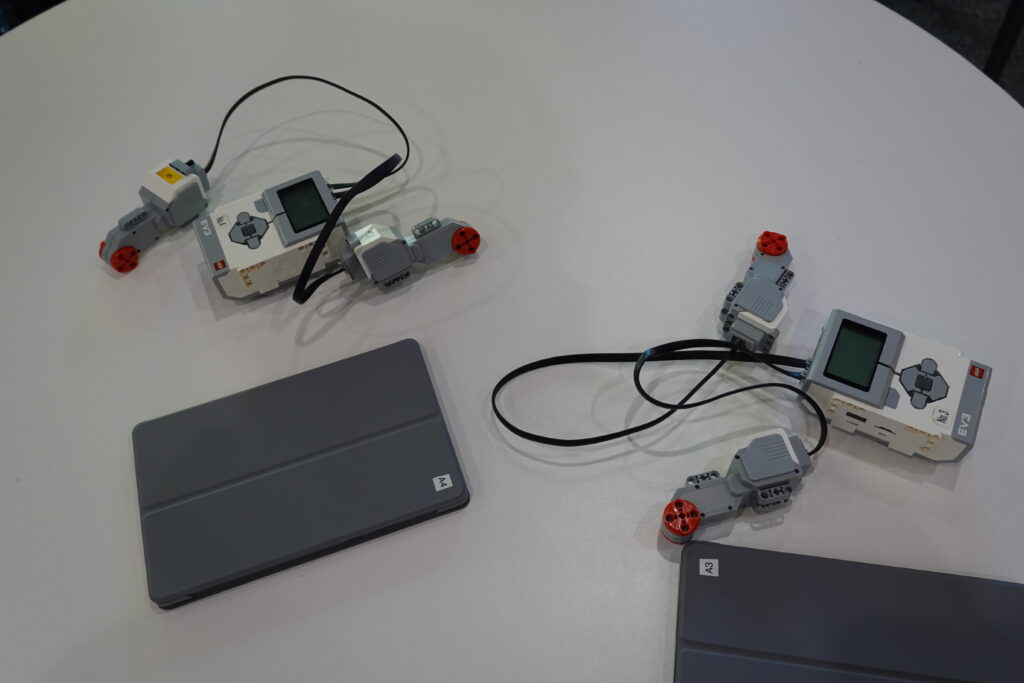

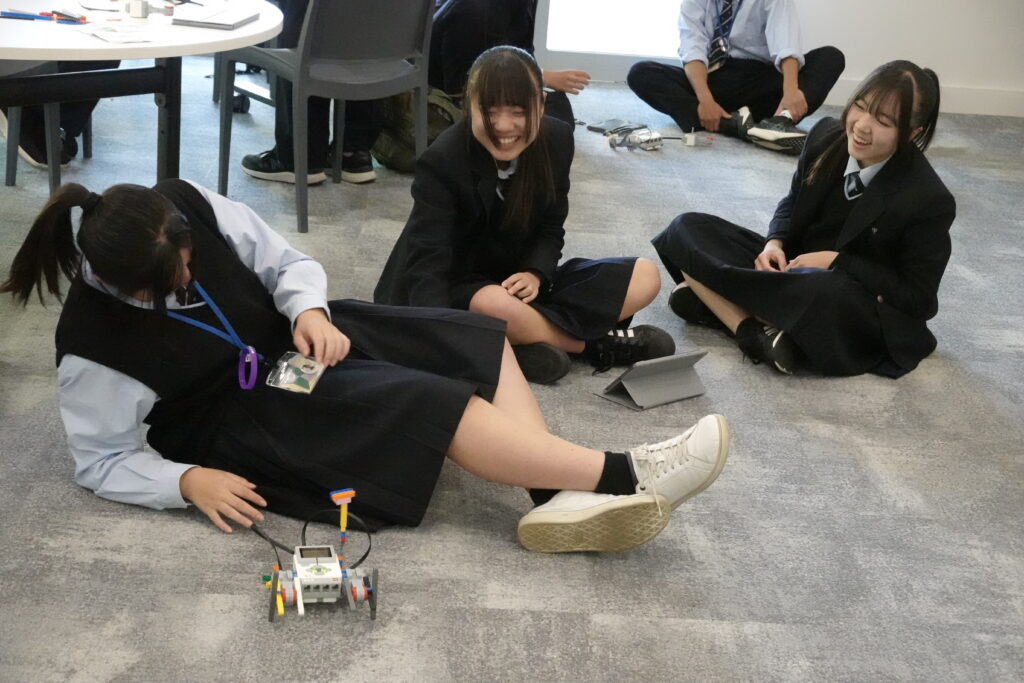

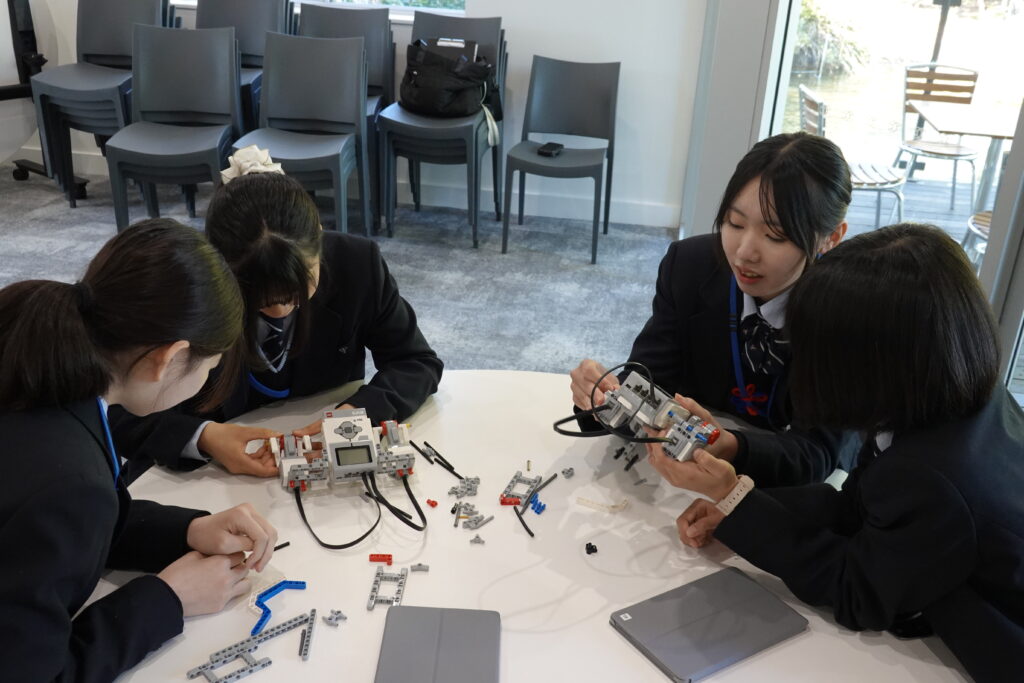

今日は鶴ヶ丘の生徒たちが、同じようにLEGOを用いて、STEM教育としてRoboticsを経験させてもらいました。

モーター2つと本体(?)をもとに、オリジナルロボットを組み立てていきます。

Challenge One:Move

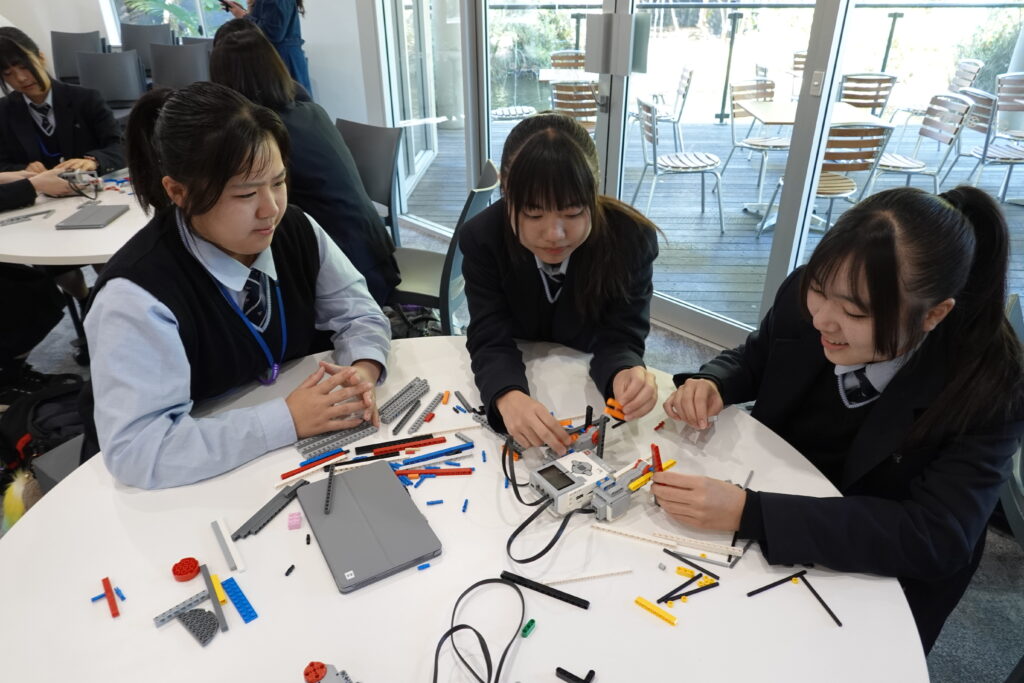

タイヤや丸いパーツを用いずに、前進するロボットを作ります。一番遠くまで進んだペアが勝者です。丸いものを使えないので、頭を柔らかく、イマジネーションが大切ですね。

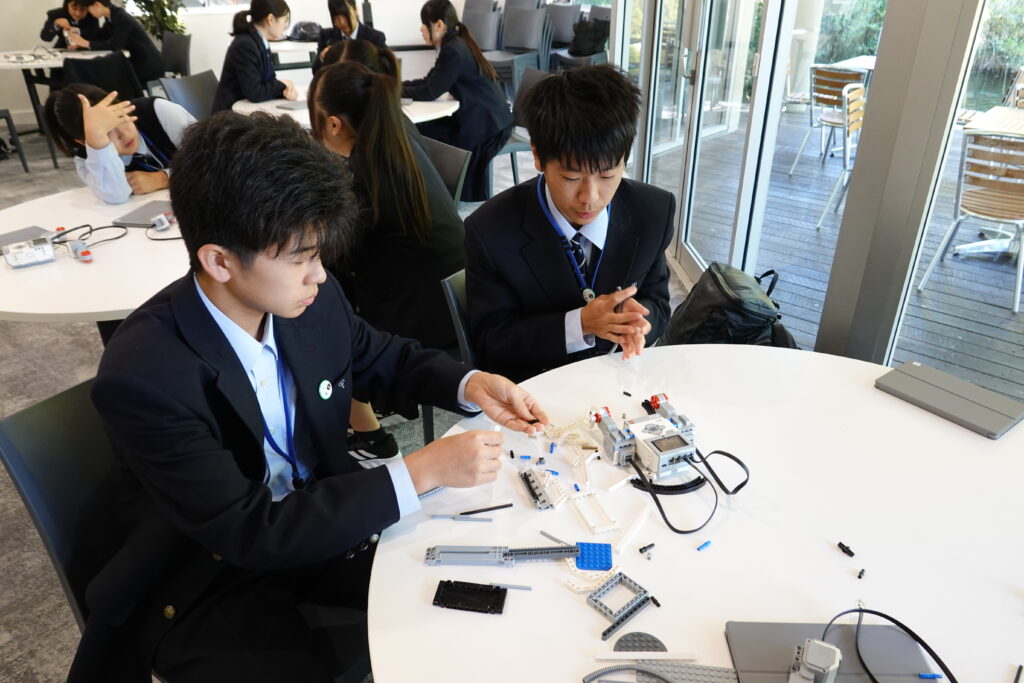

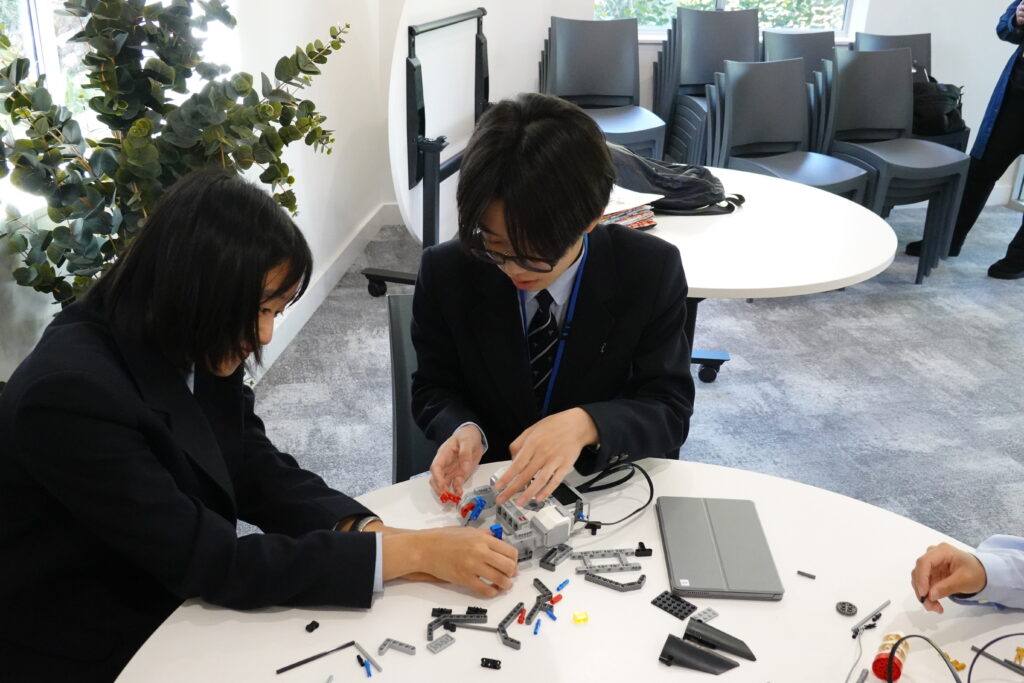

どんな形にしたら動くのか、想像しながらLEGOパーツを選んでいきます。

手探り状態でも、あぁでもないこうでもないとしていると、少しずつ形が見えてきます。

Codingをしてモーターに指令を送り実際に動かしてみると、予想通りには動いてくれません。

見た目重視から、現実重視へと変わっていきます。

Trial and Errorを何度も繰り返しながら、初めは全く前進しなかったり、壊れてしまったりしていたのに、何とか徐々に進んでいくようになりました。

正解のないもの、正解がたくさんあるもの、そのひとつを見つけるために、悩んで考えて一生懸命頭をひねりながら最適解を見つける努力をしていました。

時間が経つごとに、改良されたり、悩みの沼にはまったり。。。

試行錯誤をして、前進して、後退して前進して、何度も考えて、それが目的です。

続きは明後日の水曜日。レース形式で、どのロボットが一番前進できるのかを競います。どんな展開になるのか、楽しみにしたいと思います。

Morning Tea

4th & 5th Period ESL

新しい週になりましたので、いつも通り”What did you do this weekend?”をshareしました。Zooに行ったり、Gold Coastに行ったり、Whale Watchingに行ったり、Kayakをしたり、Campをしたり、薪を割ってみたり、ここでしかできない体験をたくさん重ねている様子です。

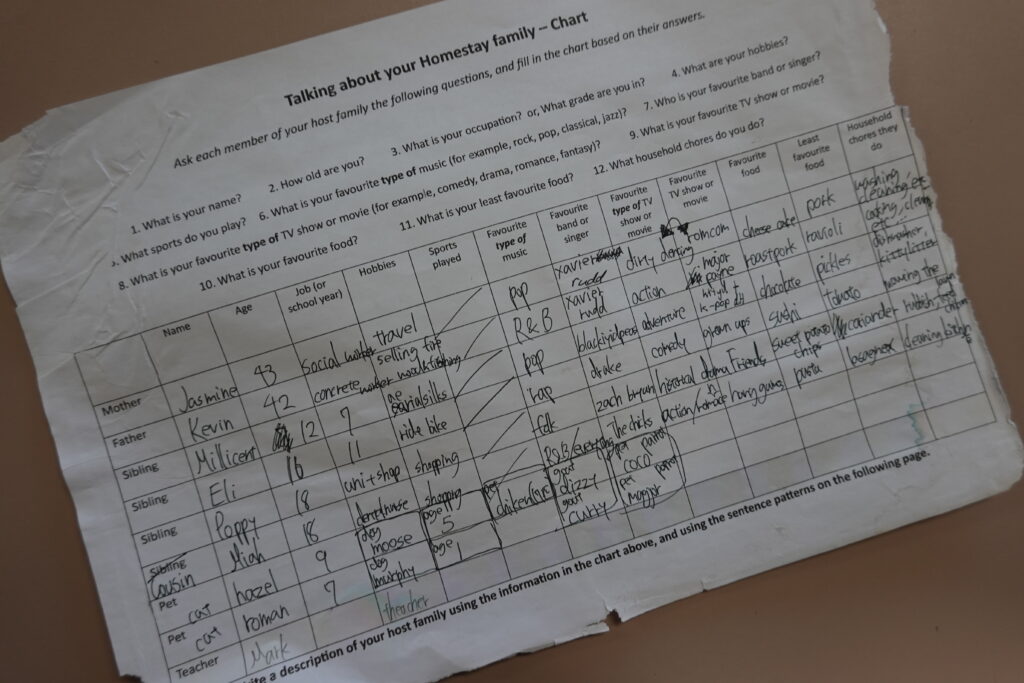

そして、以前にMark先生から与えられていたHost FamilyへのInterviewというmissionを振り返りました。

思えば、このmissionがあったからこそ、Australiaに来たばかりの頃、Host Familyに声をかける小さなきっかけになった生徒も多かったはずです。こうして絆を深めることができた背景には、いつもさりげなく背中を押してくれるMark先生の存在がありました。その支えがどれほど大きかったか、それはもう疑いようのない事実です。

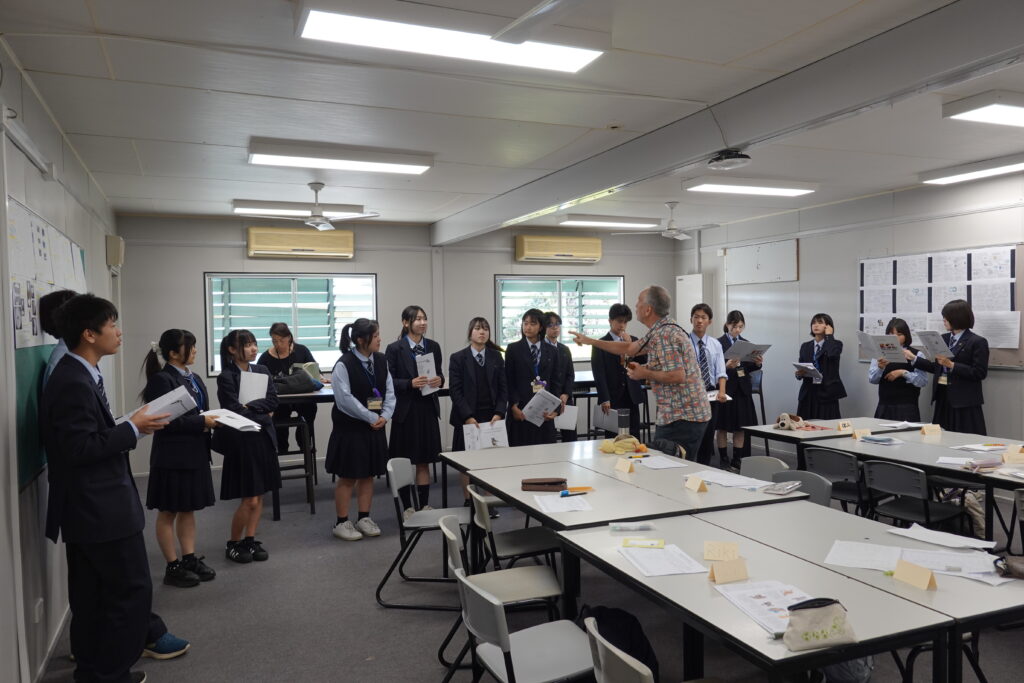

Farewell PartyでKookaburraの歌を披露することになりましたので、その練習をしました。まず発声練習がてら、みんなで一斉に歌います。

さて、ここからが本番。今日は、輪唱をしていきます。4つのグループの歌声が重なった時、Kookaburraの鳴き声の旋律がハーモニーを生み出します。まるで本物のKookaburraの鳴き声が森の奥から追いかけてくるように。

Host Familyもきっと笑顔になって喜んでくれますね。

授業の後半では、Host Familyに宛てた手紙を書き始めました。先週、Invitation Cardを作成してHost Familyに渡すことが、旅の終わりを余計に現実のものに感じさせたようです。

手紙の基本的な形や内容を、Mark先生が教えてくれました。思い起こせば数々の場面が浮かぶと思います。何を書けばいいのか、何を伝えたいのか、温かな想いが心を駆け巡ると思います。彼らの素直な想いを、飾らぬ言葉で記していきます。

明後日までに下書きを仕上げることが、大切なmissionです。

今夜も思い出を辿る時間が続きそうです。

Lunch Time

6th Period Year 8 Japanese class

先週の授業と同じように、Google Mapを用いて、自宅と学校の違いを見つけてみました。違うクラスでもやっぱりGraceの生徒たちにとって一番の印象は、”Small”。……。

加えて今日は、少しばかり鶴ヶ丘の生徒が普段出掛けるところの紹介をしました。渋谷、新宿 etcと話が出る中、一番反応がいいのはTokyo Disney Resortですね。

へへ、日本にはDisney Landがあるし、Disney Seaもあるんだぜ。お家がSmallでもDisneyは2つもあるんだぜ。(負け惜しみの誇らしさ)

どのTopicに関しても、興味を持って聞いてくれました。

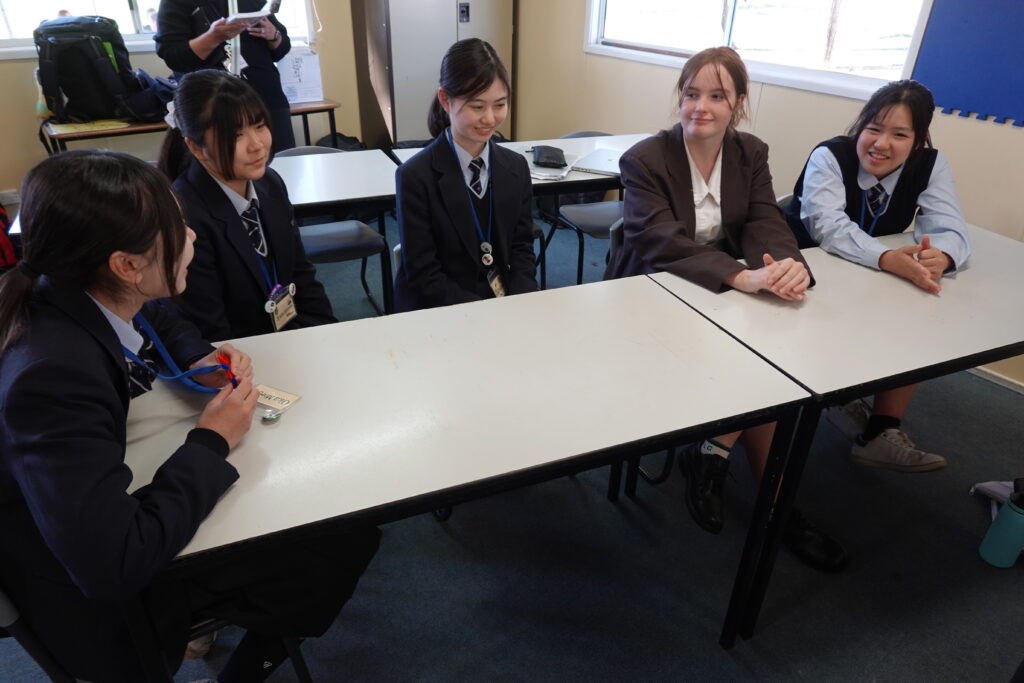

7th Period Year 12 Japanese class

Year 12との授業は、生徒たちもやはり一番安心すると言っています。本当にそうですね。どの学年も一生懸命やってくれますが、Year 12の生徒の皆さんは、抜群に心から受け止めてくれているのが伝わります。

年上であるのはもちろんですが、最終学年まで日本語を選択してくれたという事実が、鶴ヶ丘の生徒を受け止めようとする真摯な想いをはっきりと映し出しているように感じます。

Year 12は3度目でしたが、話は尽きることなく、ずっとお喋りが続いていきそうでした。

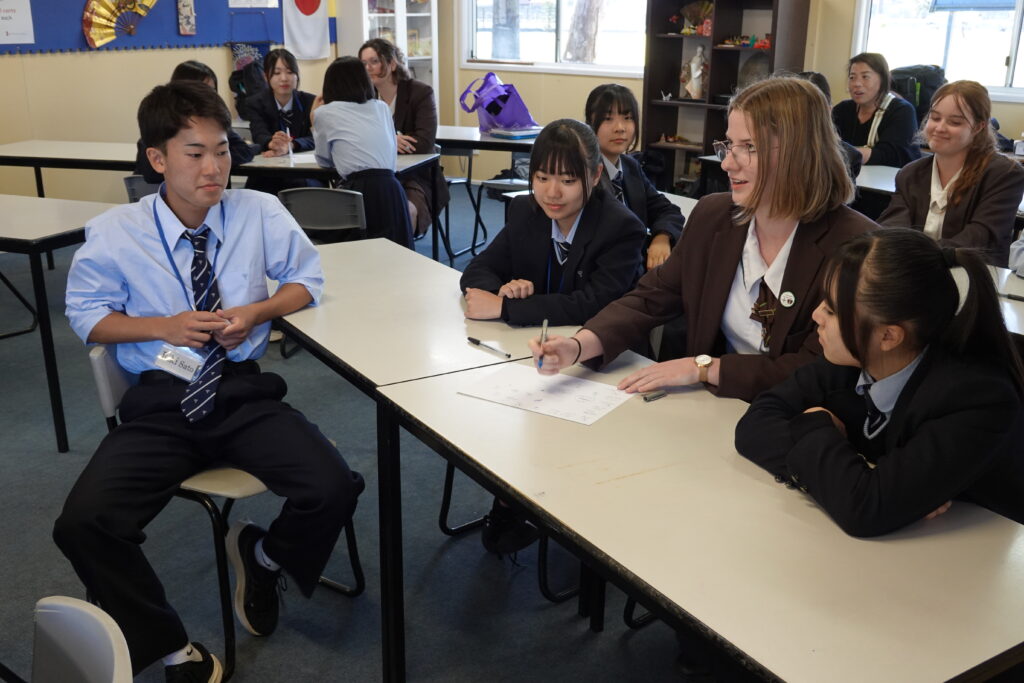

ですがここで、『被っちゃや~よ、What do you have in your list?』 開催です。

テーマに沿って2分間、できるだけたくさんの単語を英語日本語で書き出していきます。どのTeamとも被らない単語を持っていれば1 point。

最初のテーマは、『Things in classroom』

被らないようにするあまり、単純なnotebooks, pens, paperなどを多くのTeamが避けたため、そこでポイントを稼ぐことが、勝敗を分けました。

次のテーマは『Things only in Australia』(地名はNG)

これは盛り上がりました。というのも、

『”Brisbane River”は地名のうちじゃないのか?』『いや、”Brisbane River”は数あるRiverの中の一つだから地名とは違う!』

『”Pavlova”はNew Zealand でもあるんじゃなの?』

『”Crocodile”はどこにでもいるぞ!』『いやCrocodileはInitially Australianだ!』などなどの白熱するarguingがGrace生徒間で始まりました。鶴ヶ丘の生徒もその様子が面白くなって『Fight!』と声を上げて論争を煽っていました。😏

何はともあれ、こんなに数多くの単語が出てきたのも、Mark先生にAustraliaのことをたくさん教えてもらったからですね。旅立つ前とは知識量がまるで違います。

良かった良かった。😊

最終週、今日も充実した1日となりました。明日はPrimary School(小学校)への訪問です。

まだまだ貪欲に、新しい景色を見に行きたいと思います。

その一歩の先に、まだ見ぬ自分がいると信じて。