2025.08.08 海外研修

NZ語学研修2025 12日目(8月8日)【国際交流】

天候 曇り時々晴れ (最高気温10度 最低気温4度)

「曇り時々晴れ」 という天気予報だったが昼前後にかけて結構な雨が降り,近くの山々では雪だったようで山頂付近がうっすらと雪で覆われているのがわかった。

明日,明後日はホストファミリーと過ごす2回目の週末。すでに旅行の計画が用意周到に立てられているファミリーもあるよう。プログラムも後半戦に入った。昔からこう言います,《秋の日は釣瓶落とし》。個人的には秋に登山をしているとすごく実感する諺。語学研修は《後半戦は釣瓶落とし》。慣れるまでは長く感じていたこちらでの生活も,ちょうど熟れてきたこの頃からはあっという間に日々が過ぎていく。君たちは乾いたスポンジのようなもの。まだまだこちらでしか経験できないことを脳みそと体を使って吸収しまくってほしい。

〈WAIMATE HIGH SCHOOLの今日の日課表〉

WEEK A※1

①08:40 Period 1,2:Materials Technology workshop(鶴高生のための技術課程ワークショップ)

②11:20 Morning Tea with buddies(バディーとモーニングティー)

③11:40 Period3:Class with buddy(バディーの授業に参加)

④13:00 Lunch Time

➄13:55 Period4:Class with buddy(バディーの授業に参加)

⑥15:10 School Day Ends(放課)

※1 この学校の時間割はWeek A とWeek Bと2種類ある。今週はWeek Aである。

⓪今日はP1,P2が連続で技術のワークショップなので,いつものB6ではなく,Tec2(技術実習室)でTsuruwiの登校風景を観察した。Kiwiは非常に臆病な鳥だが,Tsuruwiはカメラを向けるとピースサインをするクセがある個体が多いのが特徴の一つと言える。

①ワークショップも3時間目。今日はまず,昨日作成したプラ板をらせん状に曲げてキーホルダーを作ったがそれを仕上げること。ブルース先生によるとキーホルダーだからポケットに入れたりもするので,角が尖っていると衣類が傷む原因になるので,鉄やすりや紙やすりを使って丁寧に磨くように指導された。そして仕上がったと思ったら,1人1人,ブルース先生の所に持って行く。合格なら次の工程へ,不合格ならやり直しになる。

次の写真では,昨日作成した錫のマオリアートのアクセサリーを木枠から外し,デザイン以外のはみ出したいわゆるバリの部分をのこぎりで丁寧にカットするやり方を実演している。

最初の授業で作った木箱の底板に名前や年月,好きなマオリアートなどを焼きごてで描いていく工程説明とその後の作業の様子が次の写真。

この2人がやっている工程は木箱の一つ一つのパーツをやすりとスチールウールを使って研磨し,鶴鶴(ツルツル)感を出しているところ。

こちらは錫のアクセサリーのバリを取った後,やはりやすりとスチールウールを使って徹底的に磨きあげた後,ブルース先生の判定を受けているシーン。裁判官を扮してPass(合格)と書かれた木槌とFail(不合格)と書かれた木槌を使い分けて叩き,1人1人判定しているところ。

このゴーカートは我々が作ったものではないが,このクラスでかつて作られたもの。校庭を走り回るという工程?行程?なんだかわからなくなってきた。とにかく,立派なアトラクションである。こんなの鶴高祭でやったら面白そう!

Tsuruwi女子の3ショット!うん?1人,苦学生が紛れている・・・。

磨き上げた木箱のパーツをいよいよ糊付けしていく工程を説明している。

糊付けした後はこのように道具で固定し,1日寝かせると固まるとのこと。

はみ出た糊は拭き取っておかないとこの次の工程で行うワックスを塗る際に糊がノリノリで残ったままだとワックスが塗れなくなるので,ブルース先生の今日,3つ目のチェックポイントだった。

このワークショップは来週,あと2回ある。いよいよ完成の日が近づいている。

➄こちらはA9で行われていた英語の授業の様子。

そしてこちらは歴史のクラスの様子。

こちらは数学の授業の様子。

⑥放課後にTsuruwiの一部と集合写真。バスの関係で先に帰った生徒はスマホで参加している。

20日に成田で元気で成長した姿を見られるのが楽しみである。

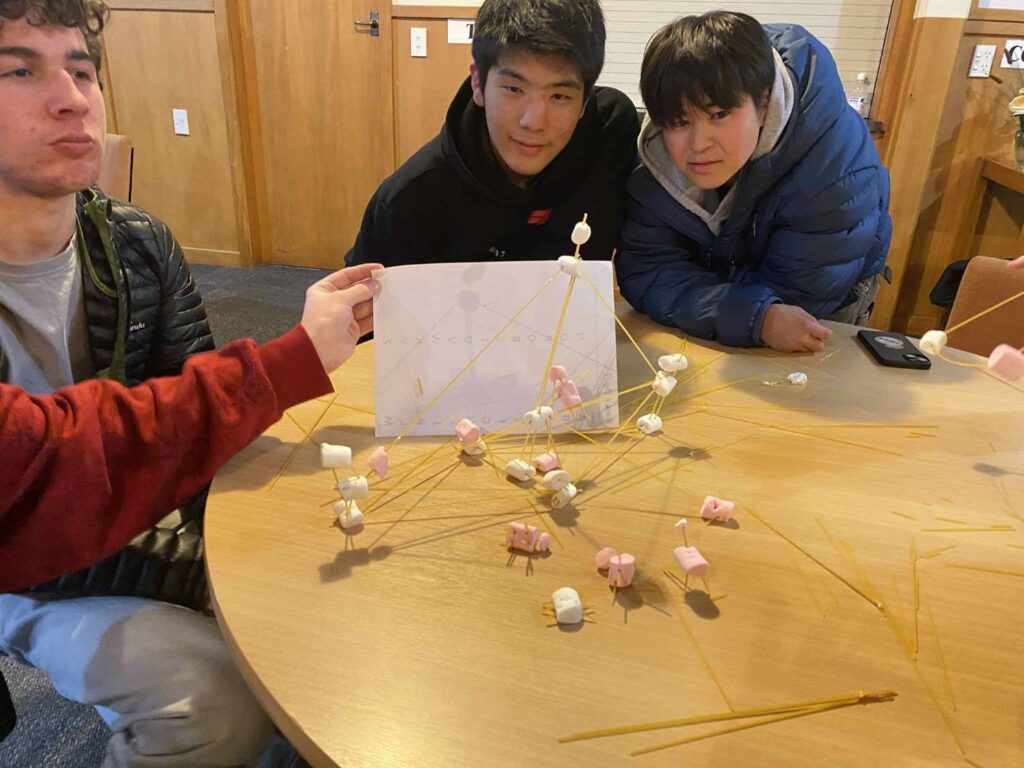

マユコさんが今夜のユースグループの写真を送ってくれた。ワイマテは放課後も地元の様々な活動が盛んな所で,子育ても安心な町である。

~今日のおまけ1~

絵日記シリーズの第2弾。もう見られないかと思うと寂しい・・・。

~今日のおまけ2~

日本ではほとんど見ないけど,ニュージーランドでよく見る道路標識がこれ。「ラウンドアバウト」を知らせると共にラウンドアバウトの前では一時停止する必要はないが,右から走ってくる車いたらそちらが優先される,というもの。日本ではほとんど車が走っていないような田舎道にも信号があるが,このシステムは交通量の少ない所では日本でも積極的に導入するべきではないか。